「円鏡のラジオやせわし年用意」小沢昭一

2023/12/17投稿 2024/01/05追加(セミナー向け)

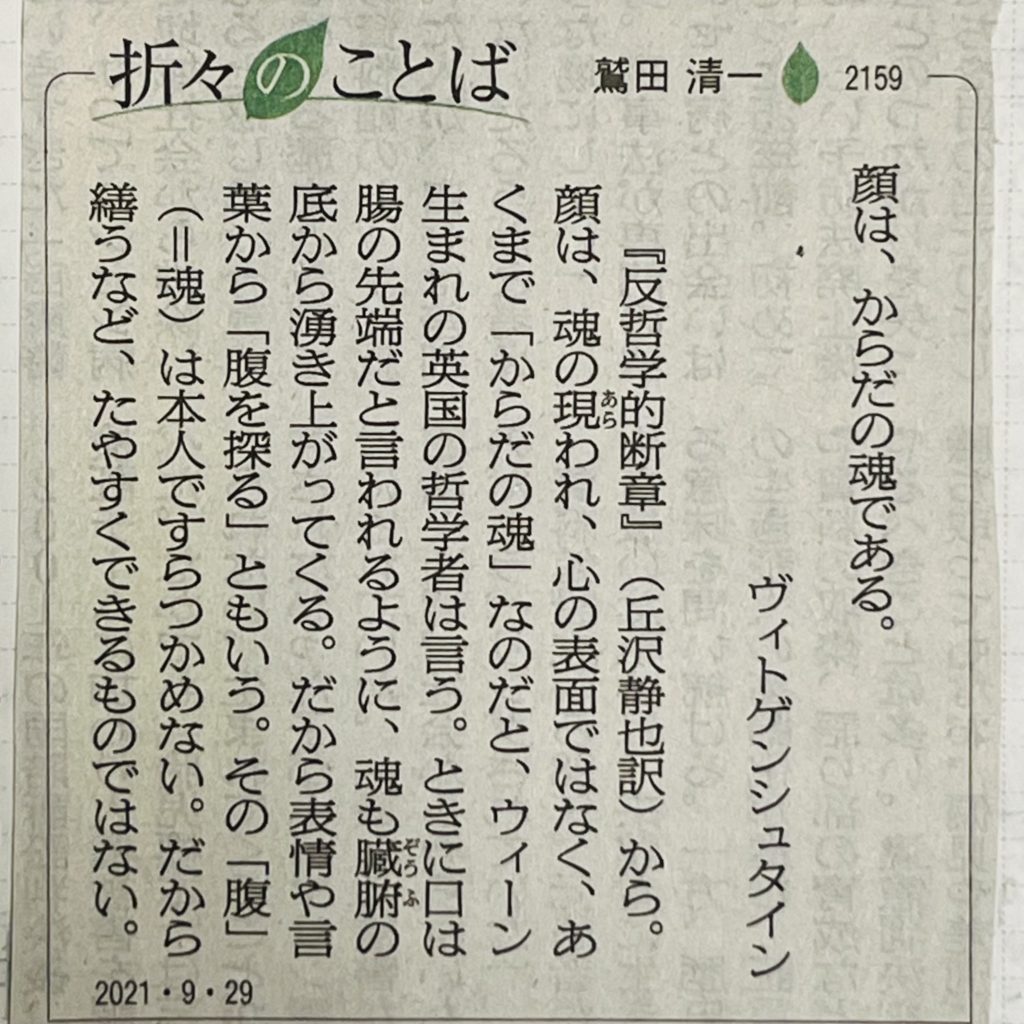

小生落語大好きです、まずは解説を。『年用意は、新年を迎えるためにいろいろと支度を整えること。私などは何もしないが、それでも部屋の掃除などをはじめると大変だ。本の山をあっちへやりこっちへやり掃除機をかけたところまではよかったが、その本どもが元の場所に戻らない。どう積み重ねてみても、以前より広い場所を占めてしまう。寝る場所の確保さえ覚束なくなり、本は乱雑に積み上げたほうが狭いスペースですむという真理を発見するに至る。ところで、このときの作者は何をしていたのだろうか。ふと気がつくとつけっぱなしのラジオから、円鏡のせわしない話し声が聞こえてくる。ただでさえせわしないのに……と、さすがの小沢昭一も苦笑の図。これで三平でもからんだヒには、ラジオをぶん投げたくなってしまっただろう。『変哲』所収。(清水哲男)』(引用元)。この方の声は「鈴を転がす」とは言い難いです・・今回は声帯についてのお話「声帯配慮」。ちなみに「セイタイハイリョウ:聖体拝領」はこちら。

先日、NHKラジオ「健康ライフ」は声帯についてのお話。声帯をケアすることがスムーズな嚥下につながるとのこと、かいつまんで見ていきましょう。読むらじるもご参照の程。

1)声帯の役割:「声帯」は声を出すだけではなくて、食べ物や飲み物を飲み込むことと密接につながっています。良い声を維持することは生活の質の向上につながりますし、食べ物や飲み物を飲み込む機能がうまく働かなくなる「嚥下障害」、さらに命に関わる「誤嚥性肺炎」などの病気を防ぐことにもつながっています。

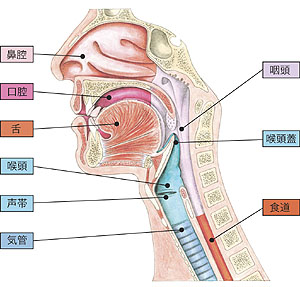

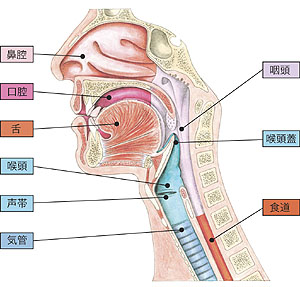

2)のどの役割は三つ:のどには、大きく分けて「物を飲み込む」「空気を運ぶ」「声を出す」という三つの役割があります。

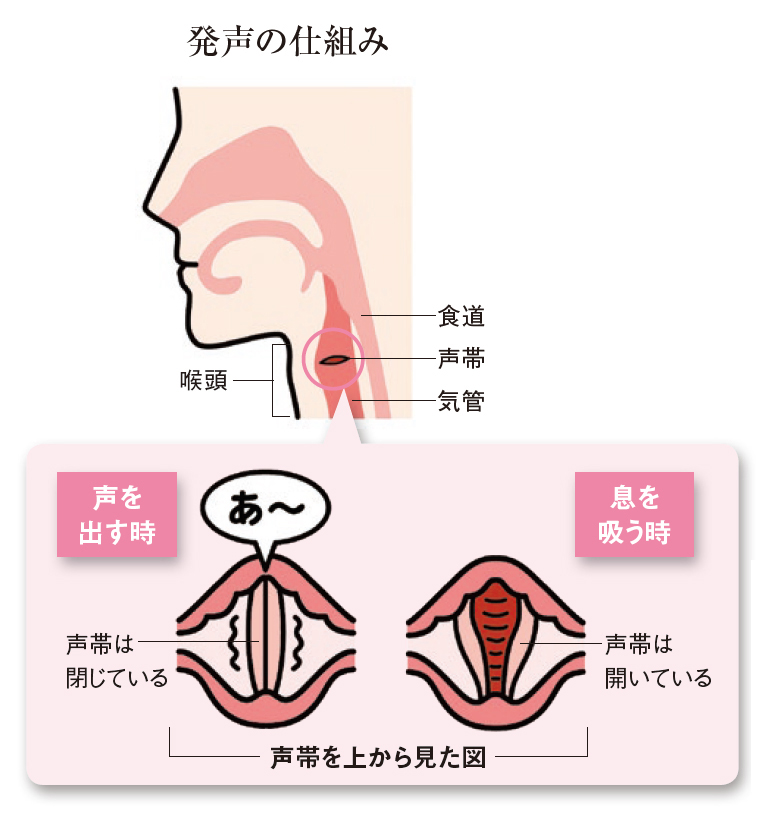

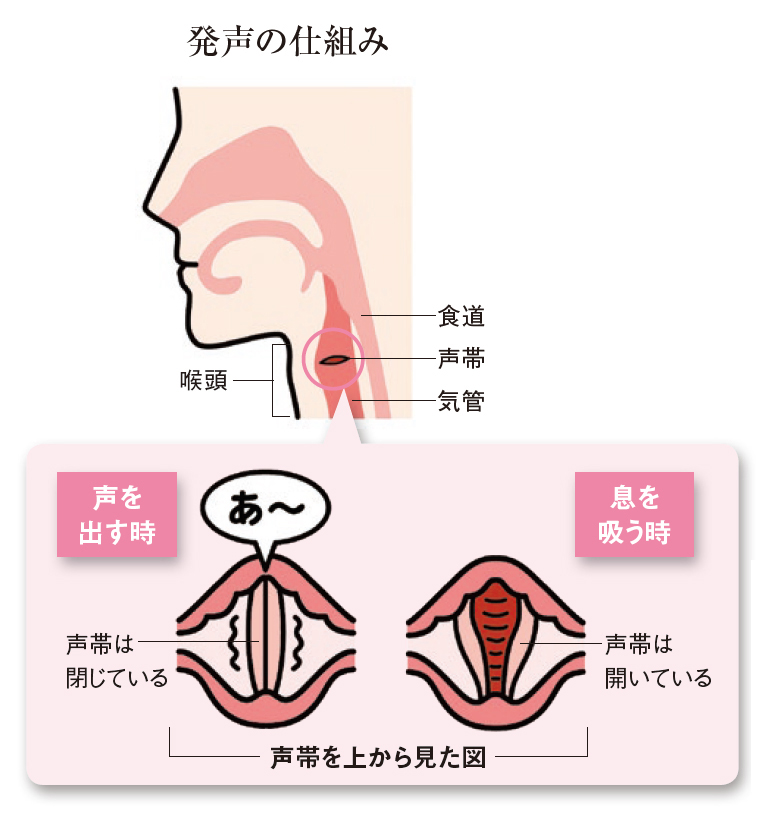

3)声帯の場所:人間の特徴は音声言語コミュニケーションつまり「話をすること」。言葉を出すために大切な器官が、喉頭の中にある「声帯」でちょうど「のどぼとけ」、のどの真ん中辺りにあります。

4)声帯のもうひとつの役割:誤嚥防止です。「誤嚥」とは、食べ物や飲み物が気管に入ってしまうこと。喉頭と、それに蓋をする喉頭蓋は哺乳類にはみんな備わっているんですけれども、人間の特徴はその位置なんですね。人間は言葉で会話をするために、喉頭と、それに蓋をする喉頭蓋は首の真ん中の辺りまで下がってきちゃったんですね。

5)咳反射:喉頭蓋で蓋ができなかった時は「咳反射」といって、声帯が左右ぶつかり合ってくれるんです。加齢や病気などで声帯の筋肉が衰えてしまうと、うまく飲み込むことができなくなることがあります。声帯は声を出すことだけではなく、飲み込むことと密接なつながりがあります。

6)声帯の老化:ゴムのパッキンが劣化することと同様で、左右の声帯が閉じても隙間ができてしまいます。そうすると「声がれ」や「息漏れ」が起きてしまうんです。声帯の老化が進んでしまうと、誤えん性肺炎やえん下障害にもつながります。

7)声帯老化の確認:思いっきり息を吸って「あーーー」と声を出して一息で何秒続くか。この時間を計ることで、声帯の衰えを確認できます。「あーーー」と声を出すときは、普段の会話くらいの大きさで出しましょう。男性で15秒以上、女性で12秒以上が正常で、声が高くなったり、震える、変な声になる場合は要注意です。他にも人から「声が変わった」と言われた。歌い慣れた歌が歌いにくくなったなども老化の表れです。

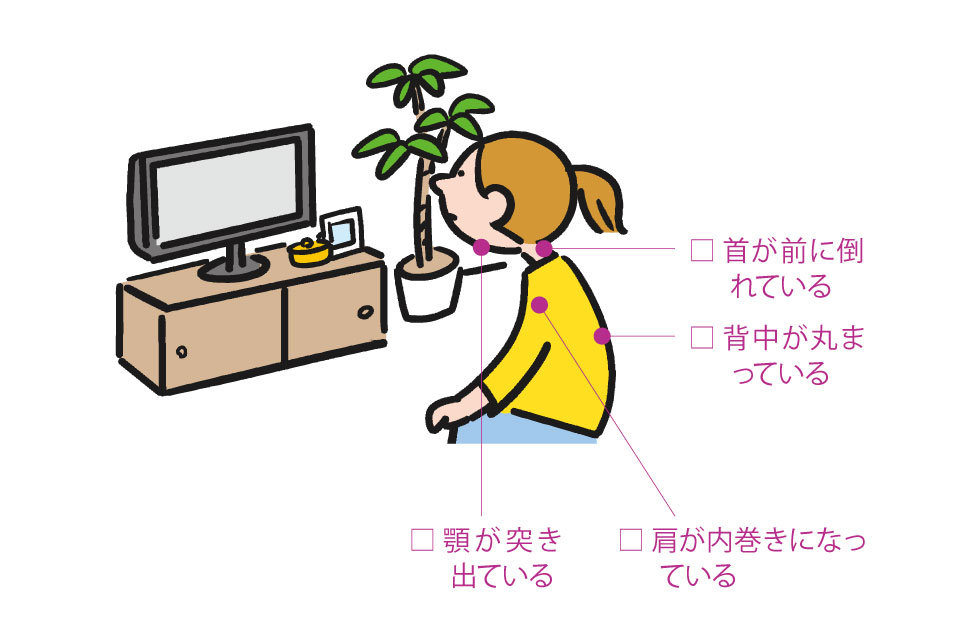

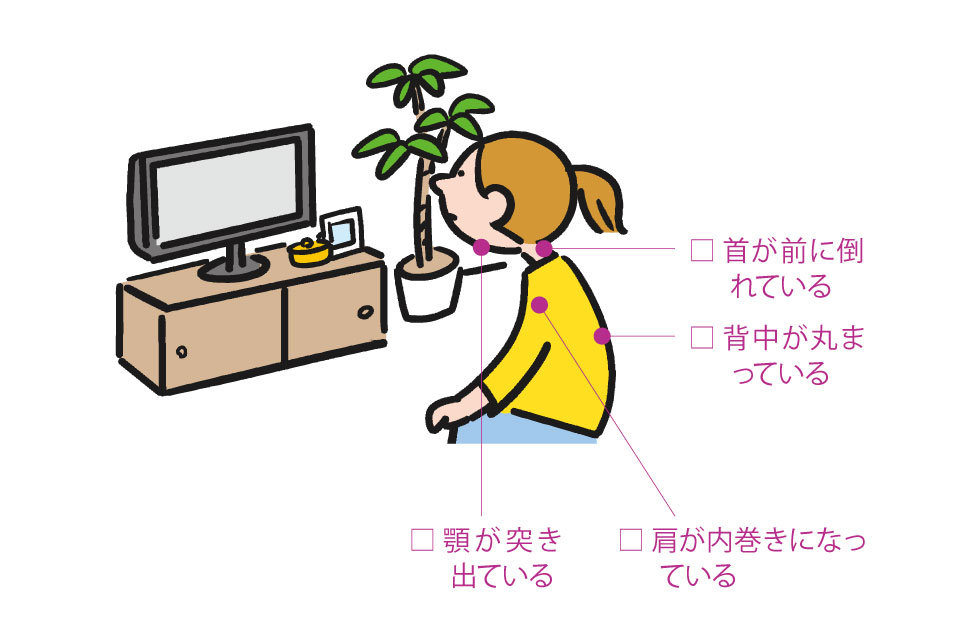

8)加齢以外の原因:声をあまり使わない。仕事やプライベートで人と話す機会が減ってきますと、筋肉が衰えて声の萎縮が進みます。姿勢も重要です。猫背の方やうつむいて話す方は、肺から上がって来る空気を遮ってしまうので、声の響きに影響を与え、こもった声になります。また、余分に胃酸が出やすい食生活を送っていることも、原因のひとつとなります。アルコールをとり過ぎて、胃酸が食道に逆流して「のどやけ」を起こして声帯を痛めてしまいますし、タバコも声帯にとってはよくないです。

9)声帯の鍛え方:電話やオンライン通話でも会話はできますが、毎日通話の相手を見つけるのも難しいので、1人でもできることとして、本や新聞を声に出して音読することです。また、テレビ番組に参加しているつもりで「あ~、そうそう」などと言ってみたり、クイズ番組なら声を出して答えるのもいいと思います。カラオケや詩吟などもおすすめします。ご自分の気分が楽しくなるような、好きな歌や好きなことを歌っていただくのが一番よいと思います。

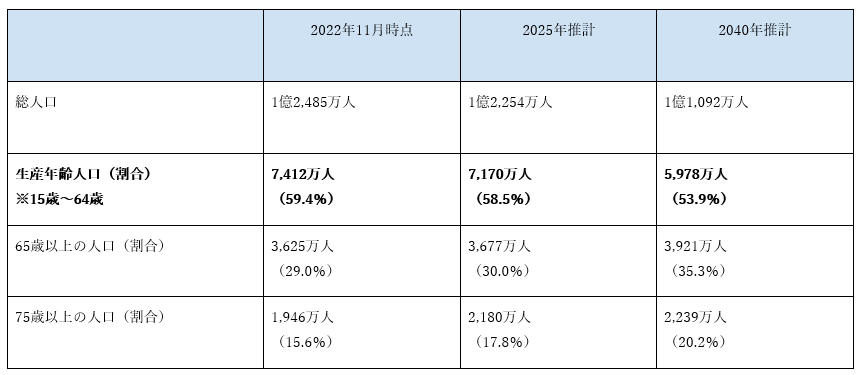

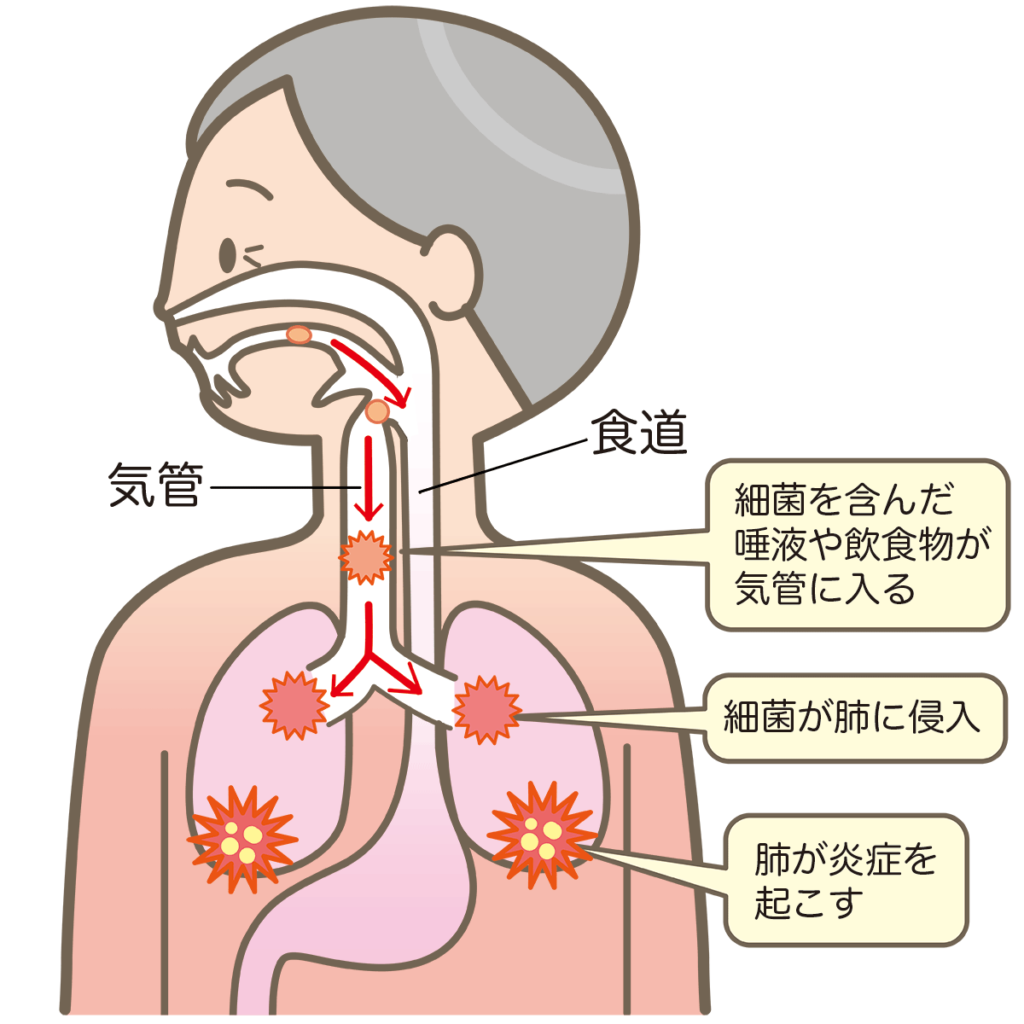

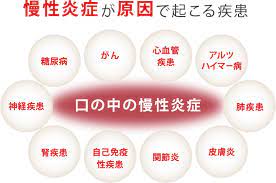

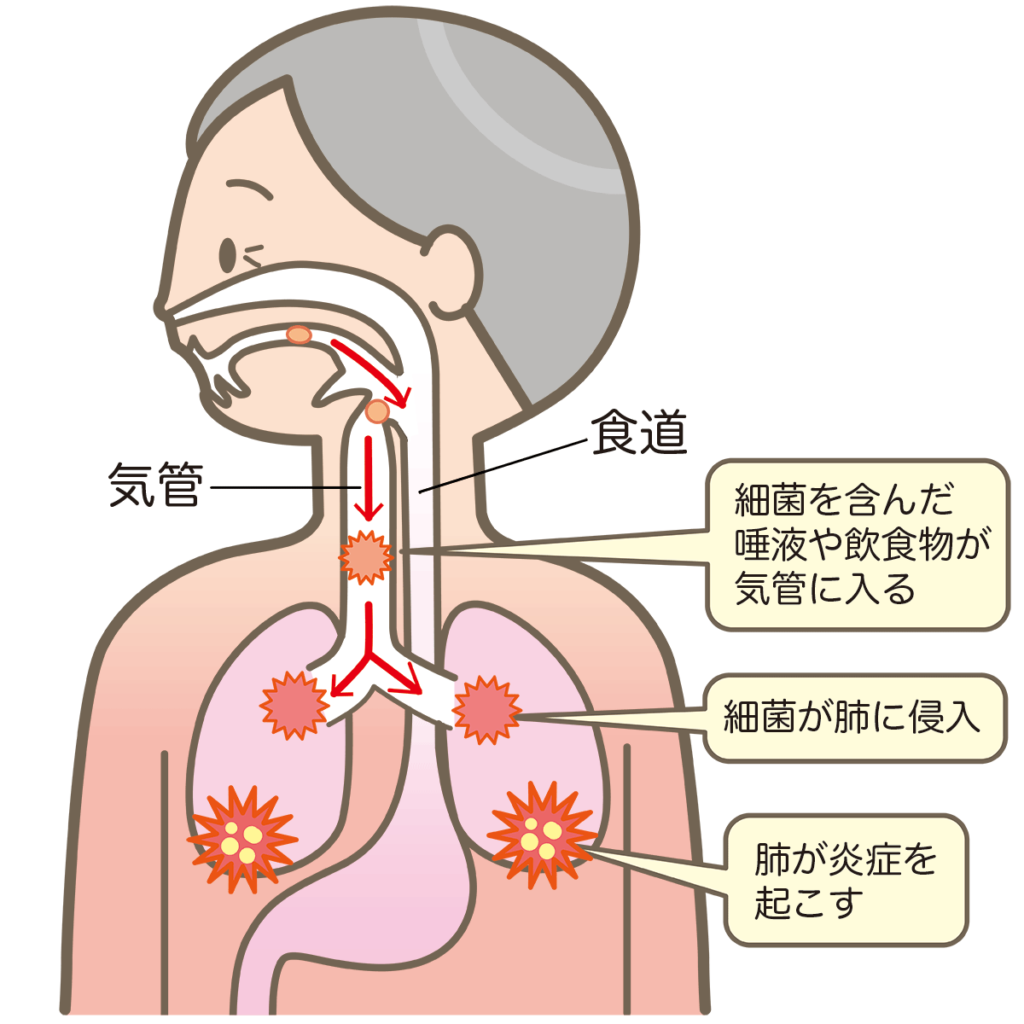

10)誤嚥性肺炎:水や食べ物や唾は、肺に入ってはいけない“異物”です。水や異物が気管から肺に入ってしまうと、肺では対応できませんから炎症を起こします。この炎症を起こすと「誤嚥性肺炎」となります。誤嚥性肺炎の症状として、発熱、せき、たんが出て、呼吸も苦しくなります。何となく元気がないとか食欲がない、唾がたまったようなこもった声、呼吸に伴い首の辺りがゴロゴロ鳴る、などの症状も、誤嚥性肺炎になりやすい特徴です。厚生労働省の人口動態統計によると、2022年、令和4年に誤嚥性肺炎で亡くなられた方は5万6,000人強で、死因の中で6番目に多い病気です。特に、高齢者の方には気をつけていただきたい病気です。

11)誤嚥防止策:顎を引いて飲み込むことで、のどを口に近づけられますので、飲み込みやすくなります。飲み込みにくくなったら、ストローを使うことをおすすめします。

また、えん下の動作全体が加齢で遅れますので、食事に“とろみ”をつけて流れを緩やかにすることで飲み込みやすくなります。薬をゼリーに包んで飲み込むのも、誤えん防止にいいでしょう。

12)声帯が衰えると:会話をしなくなると、認知症のリスクも高まります。会話には耳や目、脳も使いますので、会話によるコミュニケーションの低下は認知症のリスクを高めるとも考えられます。また、声が出にくいと話さなくなり、さらに声が出しにくくなるという悪循環を招きます。日頃から声を出すこと、これを心がけてほしいです。

13)声帯萎縮の予防:声帯も筋肉ですから、鍛えて萎縮を予防する体操があります。1から10の数字を唱えていただきます。まず胸の前で両手を合わせてください。左右の手を押し合う瞬間に「いちっ」などと短く区切って発声します。短くがポイントです。10まで発声します。これを朝晩2回ずつやってみてください。声帯が鍛えられて筋肉がついてきますから、肺炎の予防につながってまいります。やってはいけないのは、「い~ち」「に~い」「さ~ん」と伸ばし、力を長く入れてしまうことです。

14)声帯を鍛える:人と話す機会を増やす。喉の乾燥を防ぐ。声帯に悪影響を及ぼす生活を改める。

15)人と話す:人と話すことで声帯は鍛えられます、たくさん話しましょう。特にお年寄りや会話が減った人は、話をするということが大切です。会話で声の異変を指摘されたり、大きな病気が見つかる場合もあります。

16)喉の乾燥防止:喉の乾燥は声帯を痛める原因のひとつ。マスクや加湿器を使って、喉の潤いを保つことが大切です。うがいをして口全体を湿らせておくのも良いし、適宜、水を飲むことも良いです。

17)声の衛生に留意:無理な高さでの発声やささやき声、これは避ける必要があります。せきばらい、からぜきは必要最小限にとどめてください。食事は水分もとりつつ、少しずつ、むせないように慌てずゆっくり食べるようにすると良いでしょう。

18)声の衛生に留意2:大量にお酒を飲むと、口の中がアルコールで乾燥してしまいます。さらに気分が高揚して、いつの間にか大声を出すようになるので、ほどほどにするのがおすすめです。思うように声が出ない時、かぜをひいた時は、無理に声を出さないことが一番。

19)声の衛生に留意3:胃から出る胃液が逆流すると、声帯を傷つけます。食べてからすぐ寝ると、胃液や消化途中の食べ物が食道に逆流して、炎症を起こします。胃液はとても強い酸なので、胃液にさらされると声帯に炎症を起こしてしまいます。声帯を守る意味でも、寝る2時間前は食事やお酒を避けてください。また家庭でできる工夫として、寝るときに肩や肩甲骨の辺りを高くすることや、布団の下に座布団を入れると逆流が起きにくくなります。

かなり長くなりましたが声帯の健康のためのお話「声帯配慮」でした。ご存じ「阿吽:あうん」です。皆様、ご自愛の程ご歯愛の程。

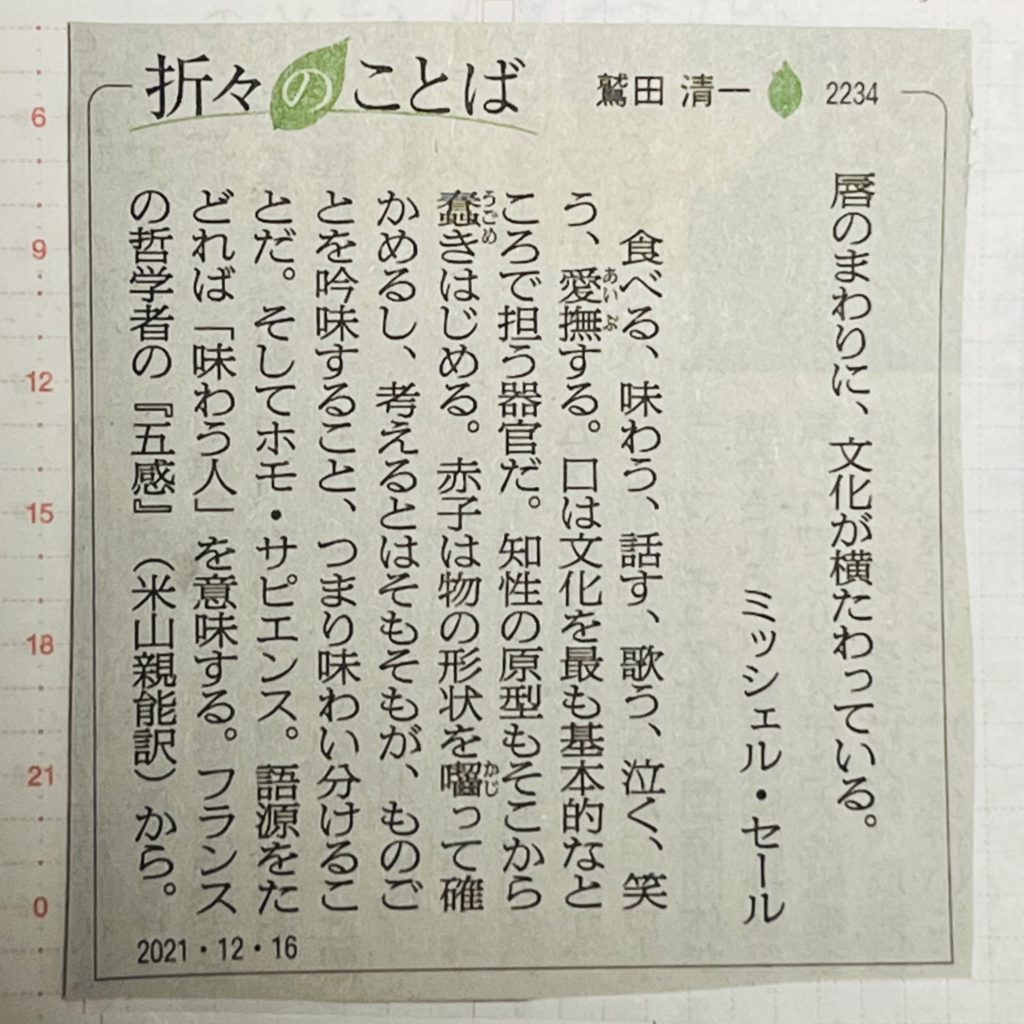

追加:声帯健康を保つひとつの方法として「朗読」もいいと思います。ふと思い出しました。昔、近所の家から読経の声が聞こえてきたことを。お経であっても朗読のひとつです、昔の人の知恵でしょうかね。オススメの詩を四篇。こちらもどうぞ「寿命延長」。

「山のあなた」カール・ブッセ 上田敏訳

山のあなたの空遠く

「幸ひ」住むと人のいふ

噫 われひとと尋めゆきて

涙さしぐみ かへりきぬ

山のあなたになほ遠く

「幸ひ」住むと人のいふ

「われは草なり」高見順

われは草なり

伸びんとす

伸びられるとき

伸びんとす

伸びられぬ日は

伸びぬなり

伸びられる日は

伸びるなり

われは草なり

緑なり

全身すべて

緑なり

毎年かはらず

緑なり

緑の己れに

あきぬなり

われは草なり

緑なり

緑の深きを

願ふなり

ああ 生きる日の

美しき

ああ 生きる日の

楽しさよ

われは草なり

生きんとす

草のいのちを

生きんとす

「自分の感受性くらい」茨木のり子

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ入レズニ

ヨクミキキシワカリ

ソシテワスレズ

野原ノ松ノ林ノ陰ノ

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ

北ニケンクヮヤソショウガアレバ

ツマラナイカラヤメロトイヒ

ヒドリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

宮沢賢治