「数へ日のこころのはしを人通る」矢島渚男

2025/12/28投稿 画像は今朝のお姿(桜島)解説 は『もういくつねるとお正月……。こんな子供の歌のように、新しい年まであと何日と数えるから「数え日」。いよいよ押し詰まってきたと実感するころのことをいう。あれこれと年内にすませておきたい用事があり、残された日々との競争で、何から手を付けようかと思案中。そんな心のはしを、会っておかなければならぬ人の姿がひとり、またひとりと通り過ぎていく。そんなわけで、ますます焦燥感にかられることになる。『木蘭』所収。(清水哲男)』(引用元 )。・・なるほど「こころのはし」とは頭の中、頭の片隅のことなんですね。今回は今年2025年に買って良かったモノNo.1について。

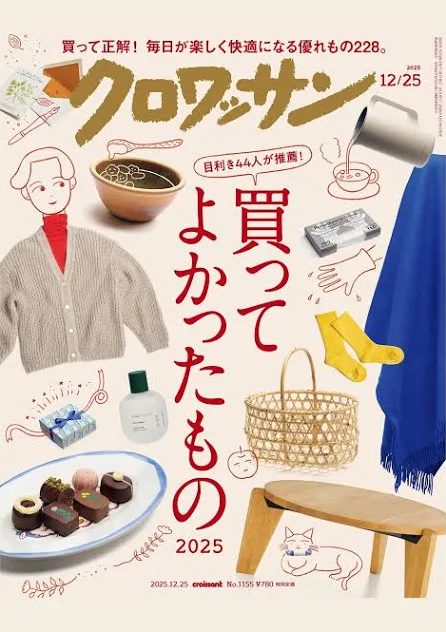

師走が近づくと画像のようなタイトルを目にします。小生の今年2025年の「買って良かったモノ」の中でNo.1をご紹介します。そのモノとは「靴」、具体的にはvivobarefoot。

今年の二月(2/21)に一足目(初ビボ)買いました。ほぼ1ヶ月後3/22に大阪で50kmウオークを完歩。九月9/14からポルトガル北(ヴァレンサ)を出発しサンティアゴ・デ・コンポステーラ(スペイン)まで124kmの巡礼旅を歩きました。大袈裟なようですが、この靴との出会いで人生が今まで以上に楽しくなったのです。次ブログもご参照の程・・ビボベアフット「中毒性あり 」、大阪ウオーク「歩きました50km! 」、巡礼旅「巡礼旅 」

vivobarefoot以外にも似たようなコンセプトの靴がいろいろ登場しているようです。ポイントは1)ゼロドロップ=つま先と踵の高低差がない 2)靴底が薄い 3)足の指の空間がゆったり などでしょうか。この靴を履き始めて変わったこと・気付いたことを時系列に述べてみます。

その昔、高校か大学の物理の時間に「ブラウン運動」を習いました。「浮遊する微粒子が不規則に運動する現象である」(Wikipedia より)。いつも歩くようになって「歩く」について気がついたことがあります。

以前「パレオダイエット」がちょっとしたブームになりました。歩きながら思うに、地面を感じながら歩くことはヒトを取り戻すことではないのか、歩くことで「ヒト回帰」できるような気がします。直立二足歩行するのがヒトです。ビボの靴を知って、50kmウオーキングに参加し、巡礼の旅に出ました。来年も巡礼旅に出る予定です。

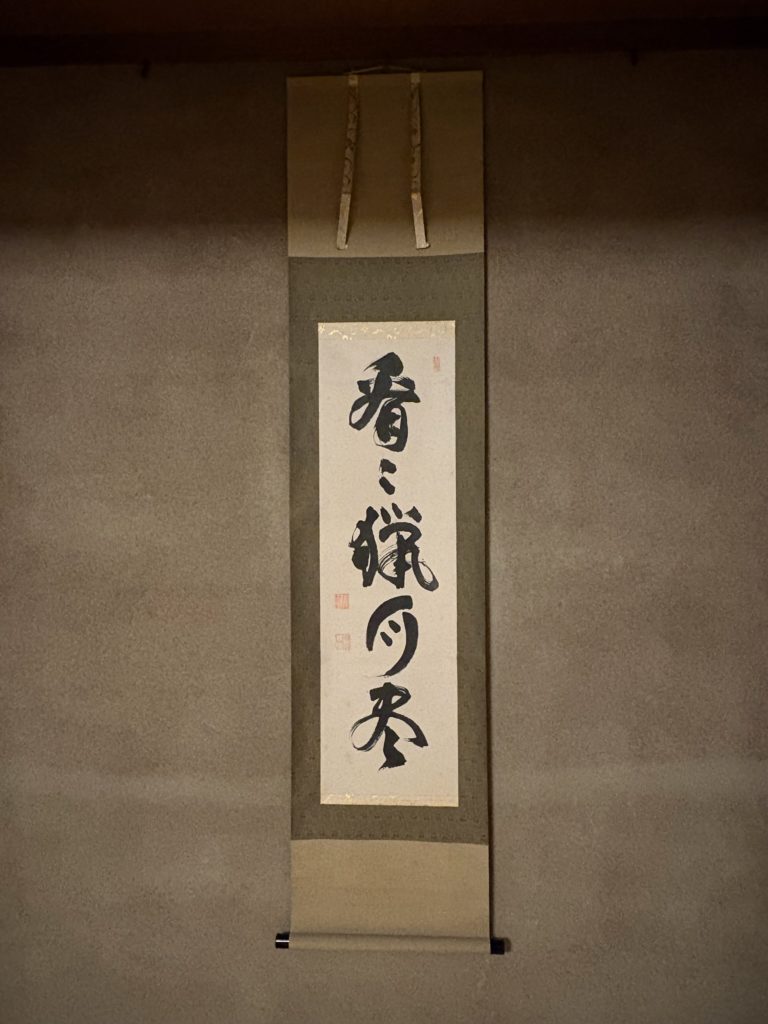

「看却下:かんきゃっか 」小生にとって一足の靴がまさに看却下となりました。ちなみに『暗い夜道で突然明かりが消えたならば、まず今ここでなすべきことは何か。それは他の余計なことは考えずに、つまずかないように足元をよく気を付けて行くということなのです。もう一歩進めて解釈をすると、自分自身をよく見なさいと。つまり、自分の足元を直しながら、我が生き方を深く反省しなさいということなのです。足元を見ると同時に、我が人生の至らなさを見て欲しいのです。未熟である自分に気づく、発見する・・・。足元を見ると言う事の中には、そういう大事な意味があるのです。ここに、もうちょっと違った人生の見方ができるのではないでしょうか』(引用元 )。

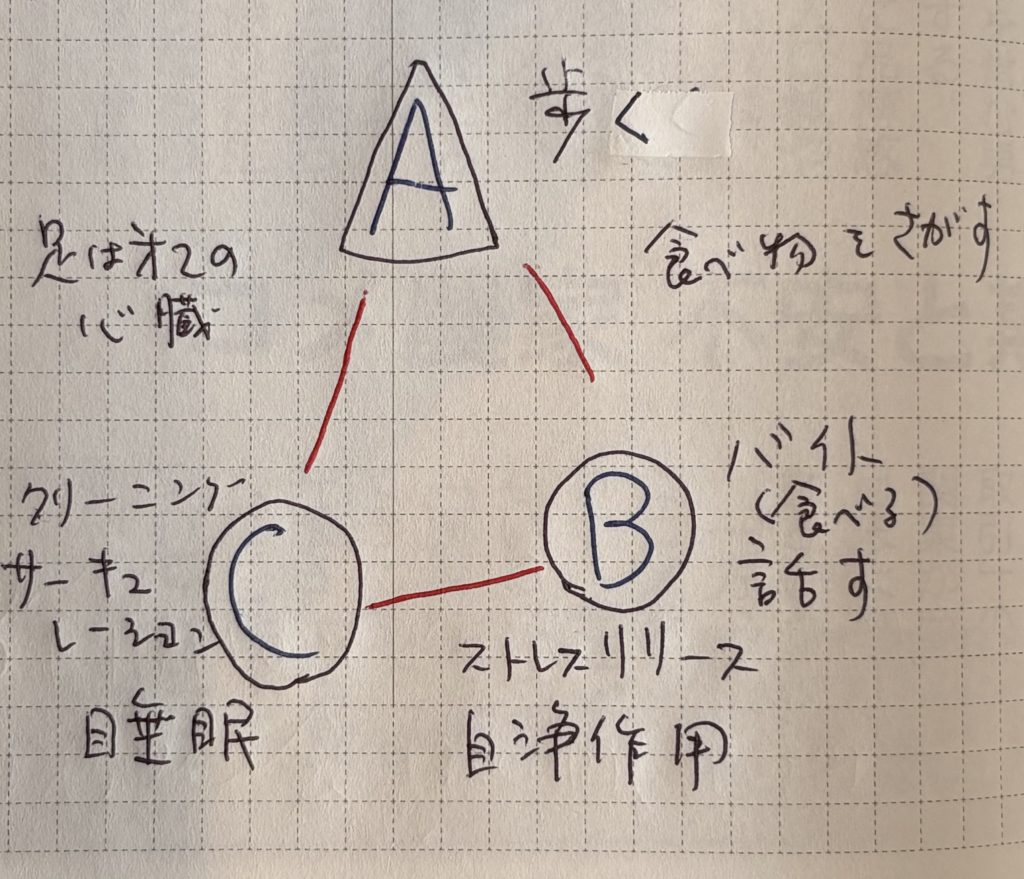

過去に書きました「ABC三角 」。まずは歩きましょう、歩きませんか、歩くべきです。今年も暮れます。ゆく年くる年・・地球も時も歩きます。皆様、ご自愛の程ご自愛の程 「歯は磨いてももらうもの」。手前味噌ながら「おやつ堂」は年末年始開店です。インスタグラム ご参照の程。

VIDEO

VIDEO

VIDEO