「ある朝の焼海苔にあるうらおもて」小沢信男

2024/04/26投稿 4/25「惜春のバタークッキー」

4/30「バウハウスのポスター」 5/8「河内晩柑」

本当に、今年は晴日の続かない春です。句の解説『海苔(のり)に裏と表があるくらいは、誰でも承知している。でも、食卓でいちいち裏表を気にしながら食べる人はいないだろう。ご飯などに巻きつけるときに、ほとんどの人は海苔の表を外側にしていると思うが、無意識に近い食べ方である。ところが、作者はある朝に、どういうわけか海苔の裏表を意識してしまった。「ふーむ」と、箸にはさんだ「山本山」か何かの焼き海苔を、裏表ひっくり返してみては、しきりに感心している。こんな図を漱石の猫が見たら、何と言うだろうか。想像すると、楽しくなる。しかし、こういうことは誰にでも起きる。当たり前なことを当たり前なこととして直視することがある。他人には滑稽だけれど、本人は大真面目なのだ。そして、この大真面目を理解できない人は、スカスカな人間に成り果てるのだろう。余談になるが「山本山」のコマーシャル・コピーに「上から読んでもヤマモトヤマ、下から読んでもヤマモトヤマ」というのがあった。すかさず「裏から読んでもヤマモトヤマ」と反応したのが、今は早稲田大学で難しそうな数学の先生をやっている若き日の郡敏昭君であった。『足の裏』(1998)所収。(清水哲男)』(引用元)。誰でも承知している?・・知ったのは大人になってかなり経ってからでした。アルミホイルの表裏は知ってましたが。今回は新連載ブログについて。

去る二月のこと。美味しい生パスタの店「トマトの実」のカウンターに雑誌オレンジページ。パラパラめくると「エディター募集」の記事。原稿料なしですが、(ライターになる)良いチャンスと思い応募したところ採用されました!今月中旬オンライン説明会後、アップ可能となりました。オレンジページエディターとして随時ブログをアップしていきます。「オレペエディターblog」です、是非ご覧ください。

冒頭の句の解説に『どういうわけか海苔の裏表を意識してしまった』・・実は小生には、このようなことが多々あります。と言うより癖か性分なのか「当たり前な事に何故だろう?」と疑問を抱きます。例えば・・学生時代に「(超個人的に)日本人の定義は?」と思い、小生なりの答えは「日本文化を嗜(たしな)んでいる」・・その後、社会人になって「茶道」を習い始めました。ブログではカルノ的視点で感じたことを文章化していきます。

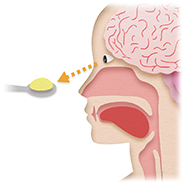

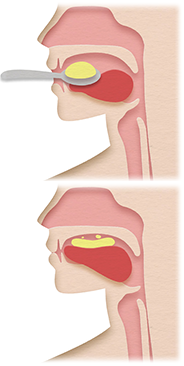

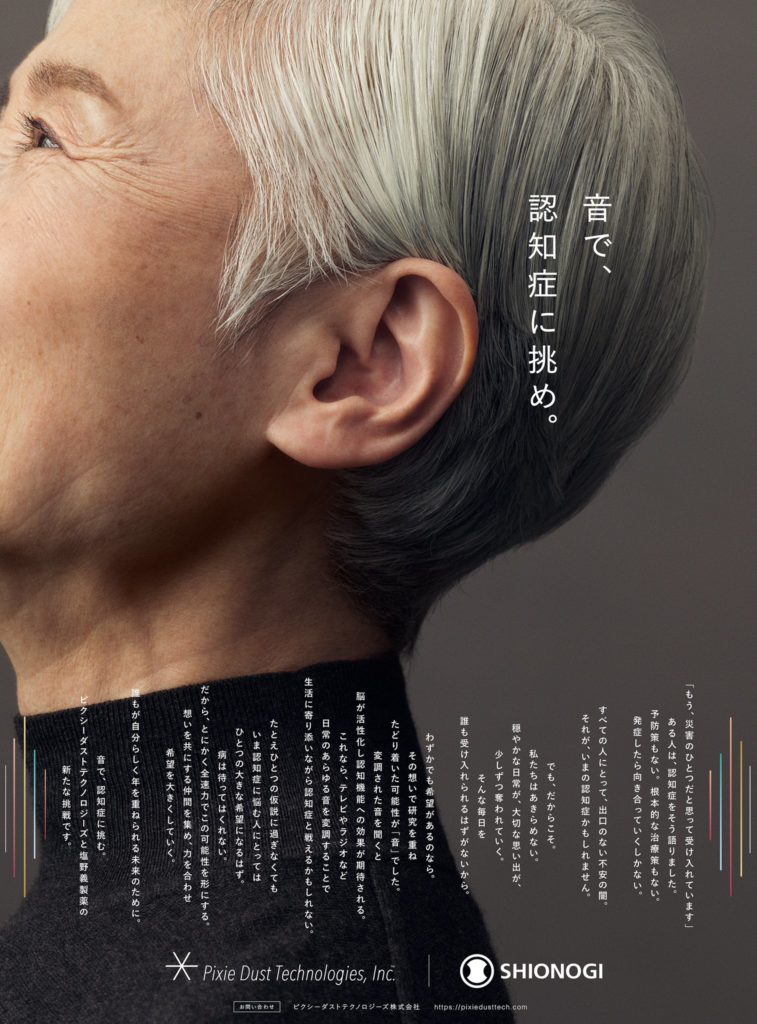

プロフィールの文章:はじめましてカルノです。歯科医になって38年、ムシ歯予防カフェ「おやつ堂」店主として丸一年。興味あること多かれど、大まかに「食う飲む遊ぶ、はは大事」にちなんだブログをアップします。「食う」鹿児島のみならず旅先でのグルメやスイーツ。「飲む」ワインを主に抹茶・茶道についても。茶道は茶名「宗秀」にて裏千家専任講師。「遊ぶ」は旅や生活雑貨など。「はは大事」歯は大事で健康や歯について。お見知り置きを!

https://www.instagram.com/oyatsu.do/

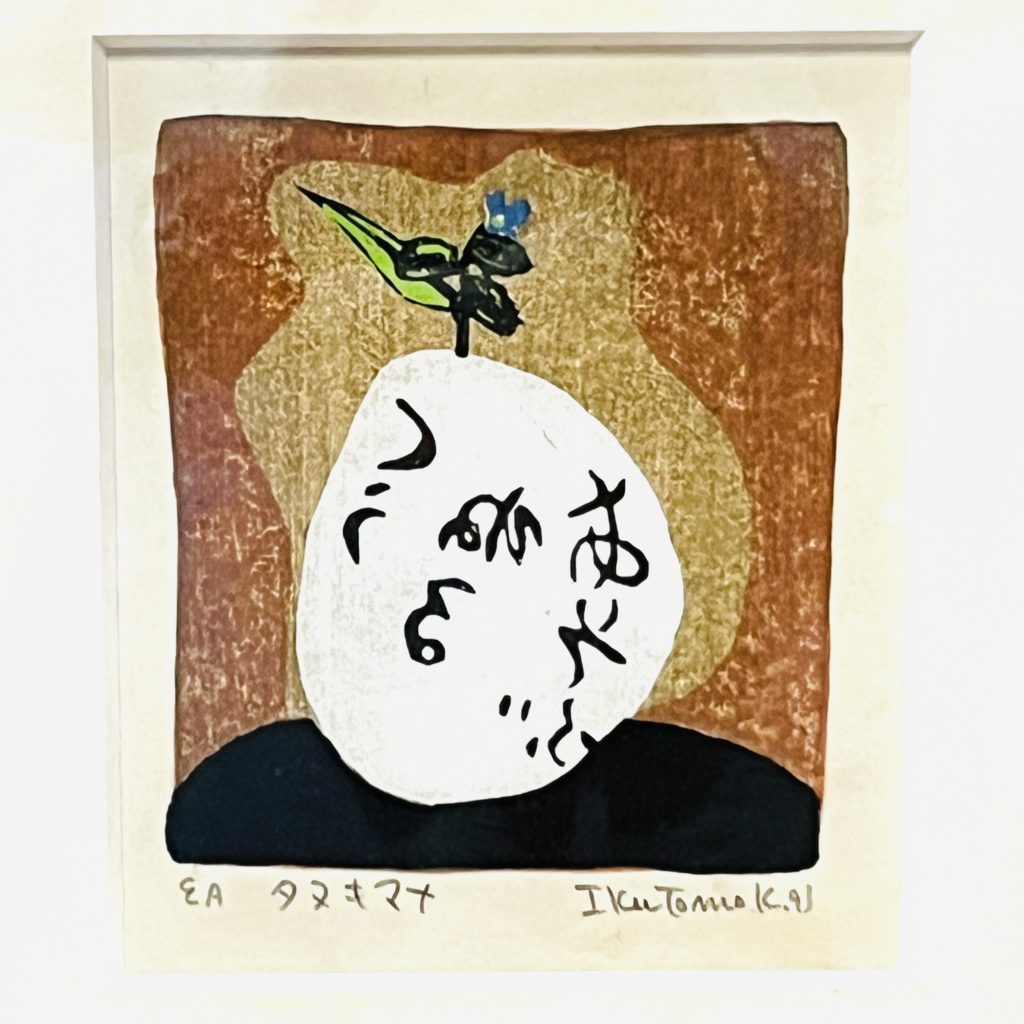

版画は黒木郁朝(いくとも)氏。内容が拙ホームページconnote.jpとかぶる事もありますが、ご容赦の程。ちなみにアルミホイル使用の際は「表裏どちらでも同じ」とのこと、詳しくはこちら。「あれなんだっけ?」「なぜなの?」などの疑問などございましたら遠慮なくリクエストください。ジャンルは「食う 飲む 遊ぶ」「はは大事」がメインです。ちなみにご紹介1曲目は「あれ、なんだっけ(名前が出てこない)」を英語で「Whatchamacallit=What you may call it.」。皆様、ご自愛の程ご歯愛の程。