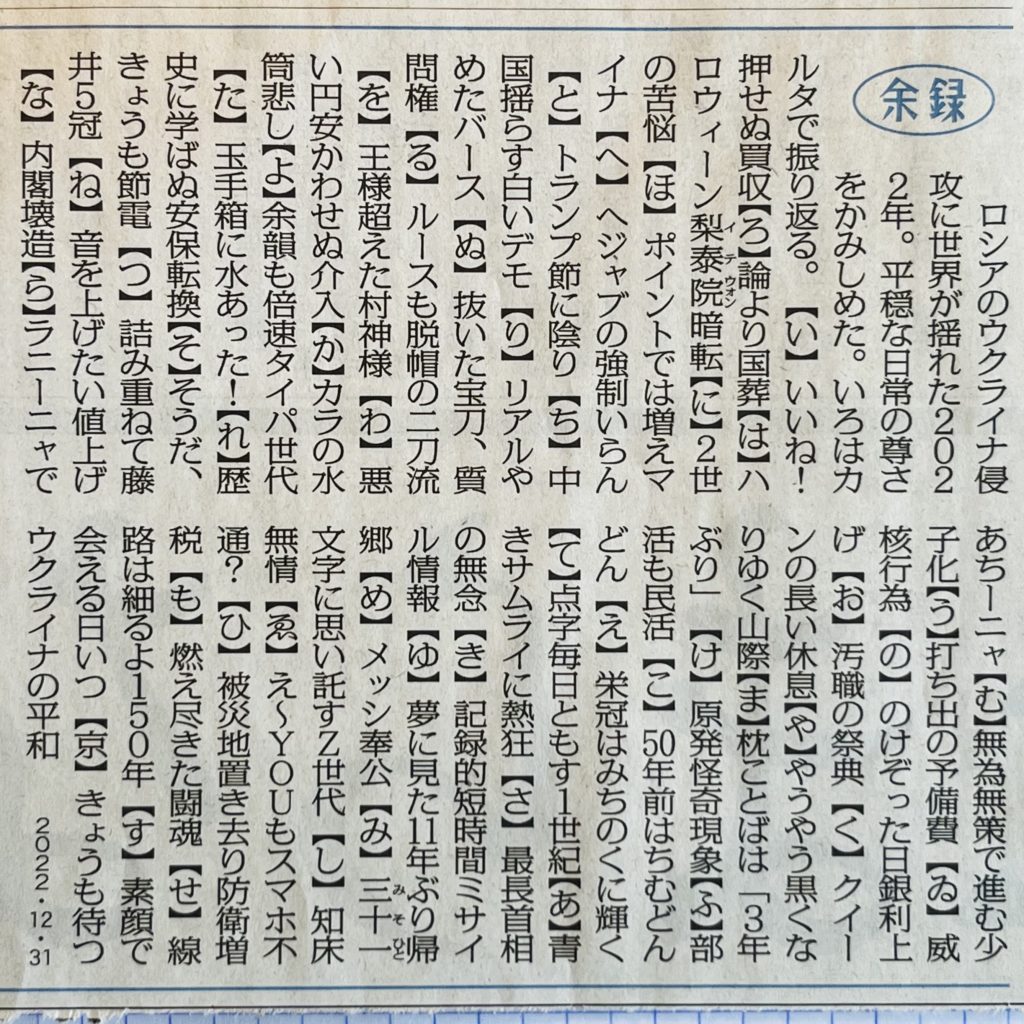

「六月を奇麗な風の吹くことよ」正岡子規

2024/06/07投稿

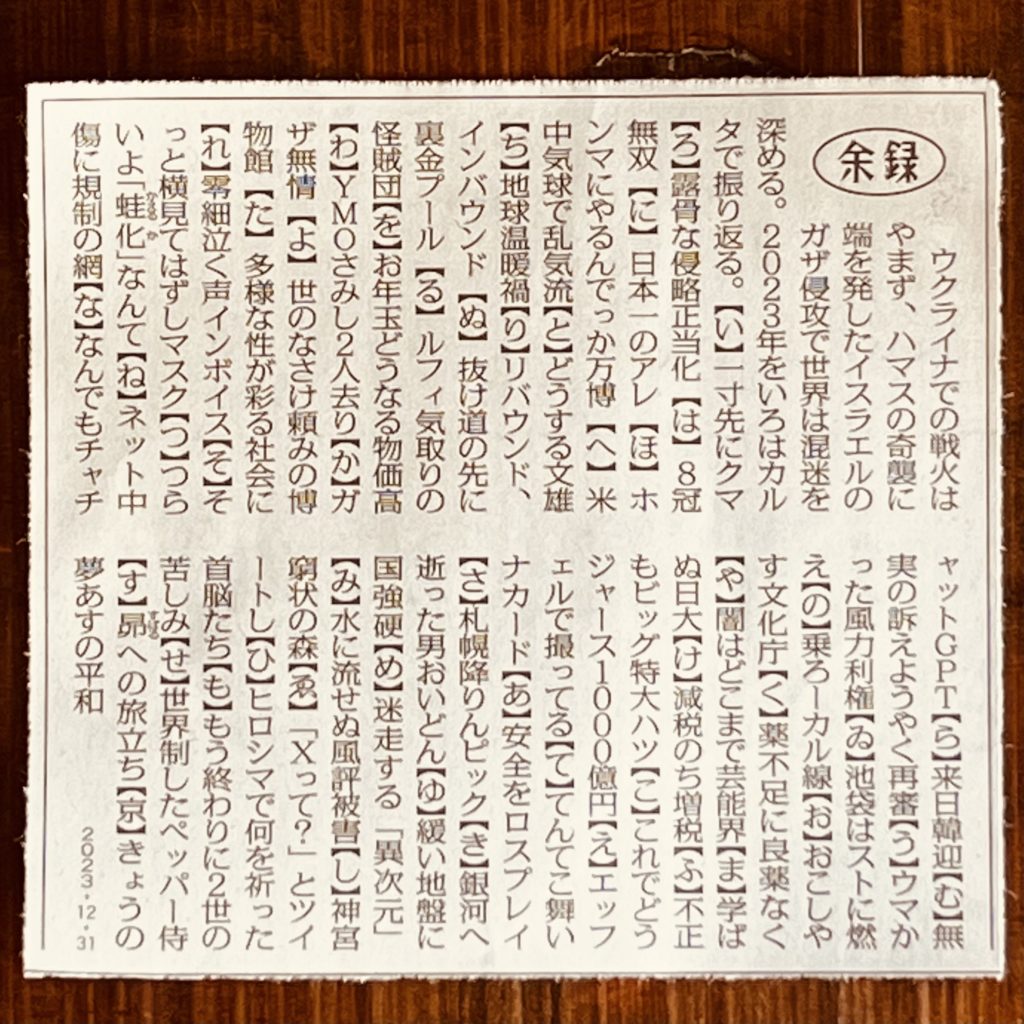

今朝(6/7)の桜島です。句の解説は『前書に「須磨」とある。したがって、句は明治二十八年七月下旬に、子規が須磨保養院で静養していたときのものだろう。つまり、新暦の「六月」ではない。旧暦から新暦に改暦されたのは、明治六年のことだ。詠まれた時点では二十年少々を経ているわけだが、人々にはまだ旧暦の感覚が根強く残っていたと思われる。戦後間もなくですら、私の田舎では旧暦の行事がいろいろと残っていたほどである。国が暦を換えたからといって、そう簡単に人々にしみついた感覚は変わるわけがない。「六月」と聞けば、大人たちには自然に「水無月」のことと受け取れたに違いない。ましてや、子規は慶応の生まれだ。須磨は海辺の土地だから、水無月ともなればさぞや暑かったろう。しかし、朝方だろうか。そんな土地にも、涼しい風の吹くときもある。それを「奇麗(きれい)な風」と言い止めたところに、斬新な響きがある。いかにも心地よげで、子規の体調の良さも感じられる。「綺麗」とは大ざっぱな言葉ではあるけれど、細やかな形容の言葉を使うよりも、吹く風の様子を大きく捉えることになって、かえってそれこそ心地が良い。蛇足ながら、この「綺麗」は江戸弁ないしは東京弁ではないかと、私は思ってきた。いまの若い人は別だが、関西辺りではあまり使われていなかったような気がする。関西では、口語として「美しい」を使うほうが普通ではなかったろうか。だとすれば、掲句の「綺麗」は都会的な感覚を生かした用法であり、同時代人にはちょっと格好のいい措辞と写っていたのかもしれない。高浜虚子選『子規句集』所収。』(引用元)。鹿児島はそろそろ梅雨入りですが、晴れの朝はまさに句のような風が吹きます。

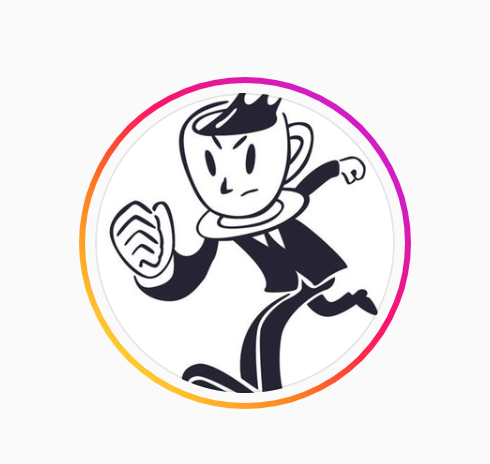

ほぼ日から「成功の法則」について。

最後の文章「アイディアの総量が足りてないと思う」で思い出しました。

Steve Jobs「ほとんどの人は十分な時間やエネルギーをかけていない」

Most people just don’t put in the time or energy to get there.

「何か問題を解決しようとしたとき、最初に思いつく解決方法は非常に複雑なので、ほとんどの人はそこで考えるのをやめてしまう。ここでさらに考え続け、問題を胸に抱き、タマネギの薄皮を剥き続ければ、しばしば、非常にエレガントでシンプルな解決策に到達できる。ほとんどの人は十分な時間やエネルギーをかけていない。我々は、消費者は洗練されており、よく考え抜かれた商品を望んでいると信じているんだ」(アエラ付録より)。

かのジョブズさえ「しばしば」としているのは深いです。

昨日(6/6)で26周年(365×26=9490)約9500回。ほぼ日「今日のダーリン」は続いていることになります、一日も休まず9500回、これが誠実!・・簡単には「成功」に辿り着けません。皆様、ご自愛の程ご歯愛の程。